江川将峰 氏 湯澤貴哉 氏

江川将峰 氏 湯澤貴哉 氏

2013年2月に教育用/学習用シングル・ボード・コンピュータ(SBC:Single Board Computer)として市場に投入された「Raspberry Pi(ラズベリーパイ)」。製品化当初から、その性能の高さや低い価格、使い勝手の高さが評価され、世界中で多くのユーザーを獲得している。2016年9月には、発売開始後わずか3年半で累積出荷台数が1000万台を超えたことが発表された。現在(2018年2月末)でも、その勢いは衰えるところを知らない。

当初は、教育用/学習用でスタートしたRaspberry Piだが、その後は趣味や電子工作といった用途にも広がっている。さらに最近ではRaspberry Piを使って開発や試作まで行い、量産品にRaspberry Piのまま移行するケースが出始めている。生産台数が比較的少ない産業機器やFA機器などの開発現場では、有力な選択肢になりつつある。

しかし、そもそも教育用や学習用に向けたシングル・ボード・コンピュータである。それを最終製品に適用する際には、さまざまな課題に遭遇する危険性が高い。現在、米Digi International社は、こうした課題解決に向けたシングル・ボード・コンピュータを提供中だ。今回は、同社の日本法人であるディジ インターナショナルでリージョナルダイレクタを務める江川将峰氏と、フィールドアプリケーションエンジニアを務める湯澤貴哉氏に、そのシングル・ボード・コンピュータの特徴や詳細、今後の製品ロードマップなどを聞いた

(聞き手:山下勝己=技術ジャーナリスト)。

Digi International社とは、どのような企業なのか。

主な顧客/ユーザーはどのような層か。

江川 「プロシューマ」にフォーカスしている。具体的には輸送機器や産業機器、エンタープライズ機器などのメーカーが主なユーザー/顧客層になる。

Digi International社の製品の強みは何か。

江川 製品供給のライフサイクルが長いことが挙げられるだろう。10年前後の供給は保証している。製品の中には、20年前に発売したものの、現在でも製品でも生産中止(ディスコン)せずに供給を続けているものもある。

当社の製品に搭載するプロセッサについては、NXP Semiconductors社の製品に一本化した(実際は、旧Freescale Semiconductor社の製品だが、NXP社に買収されたため、現在はNXP社の製品になっている)。かつては、Intel社のARMコア搭載プロセッサなども採用していたが、NXP社は10〜15年もの長期供給を保証しているため一本化に踏み切った。

ハードウエアの最終製品から組み込みソリューションまでを手掛けるメリットは何か。

江川 ハードウエアの最終製品として正常に動作していることが確認されたソフトウエアやOS、モジュールなどを切り出して、組み込みソリューションとして提供できる点がメリットである。このため競合他社品に比べて、高い品質や信頼性を達成できる。

2種類のSBCを用意

現在、Digi International社は、「Raspberry Pi」のユーザーに向けたシングル・ボード・コンピュータを用意している。製品化した背景や理由は何か。

江川 Raspberry Piはとても広く普及している。当初は、学習用や趣味用で広まったものの、最近では電子機器の量産にも使われ始めている。しかし、量産への適用はそんな簡単な話ではない。いくつかの課題があるからだ。大きく4つの課題があるだろう。

1つ目は、供給の問題である。そもそもRaspberry Piは量産を想定していない。このため必要な時期に必要な数量を調達できる保証はどこにもない。しかも、長期間にわたって供給してくれるかどうか、それも分からない。「いつディスコンになってしまうのか」。その不安はぬぐい去れないだろう。

2つ目は、動作温度範囲が狭いことだ。産業用途などでの使用を想定していなため、産業機器などに求められる−40〜+85℃といった広い動作温度範囲には対応していない。

3つ目は品質の問題だ。学習用や趣味用のシングル・ボード・コンピュータに、産業機器に求められる品質を期待するのは困難だろう。4つ目は、電波法などの規格への対応である。いわゆる技術基準適合認定(技適)だ。Raspberry Piを量産機器に適用する場合は、ユーザーが自ら技適を取得しなければならないケースもある。

どのような製品を用意しているのか。

江川 2タイプのシングル・ボード・コンピュータを用意している。1つは、「ConnectCore 6UL SBC Pro(以下、SBC Pro)」。もう1つは「ConnectCore 6UL SBC Express(以下、SBC Express)」である。

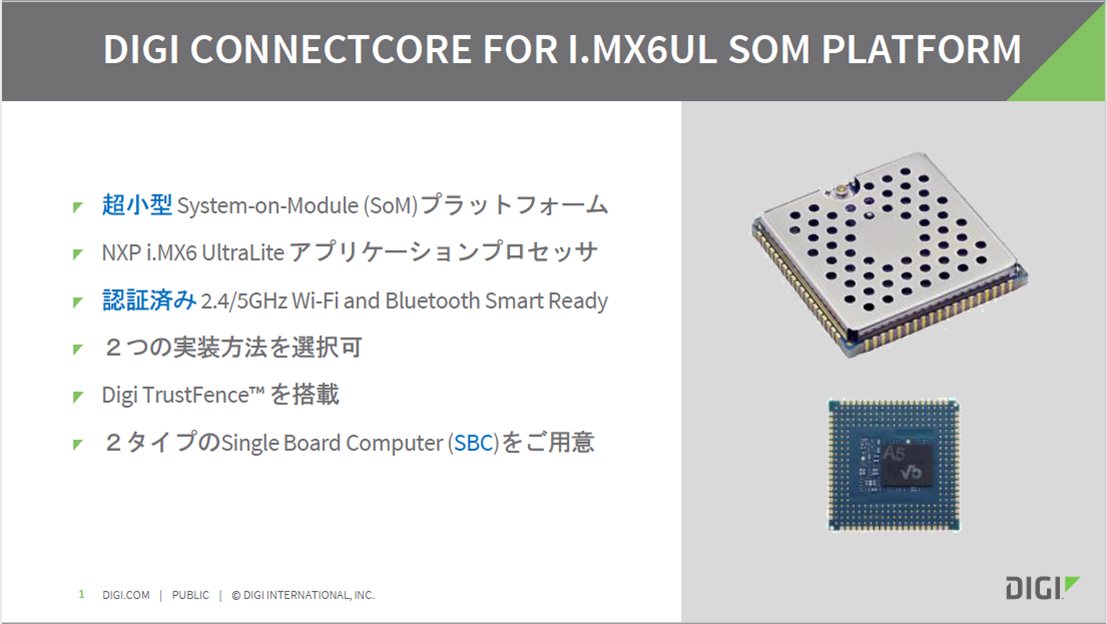

いずれのシングル・ボード・コンピュータにも、外形寸法が29mm×29mm×3.5mmと小さいSoM(System on Module)プラットフォーム「ConnectCore 6UL」を搭載した(図2)。このSoMには、ARM社のCortex-A7コアを搭載したNXP社のプロセッサ「i.MX6UL-2」のほか、Cortex-M0コアを搭載したマイコン「Kinetis」、IEEE 802.11a/b/g/n/ac規格とBluetooth 4.2規格に準拠した無線通信機能、イーサネット接続機能、パワーマネジメントIC、2.4GHz/5GHz対応のアンテナなどを収めている。

SBC ExpressとSBC Proの違いは何か。

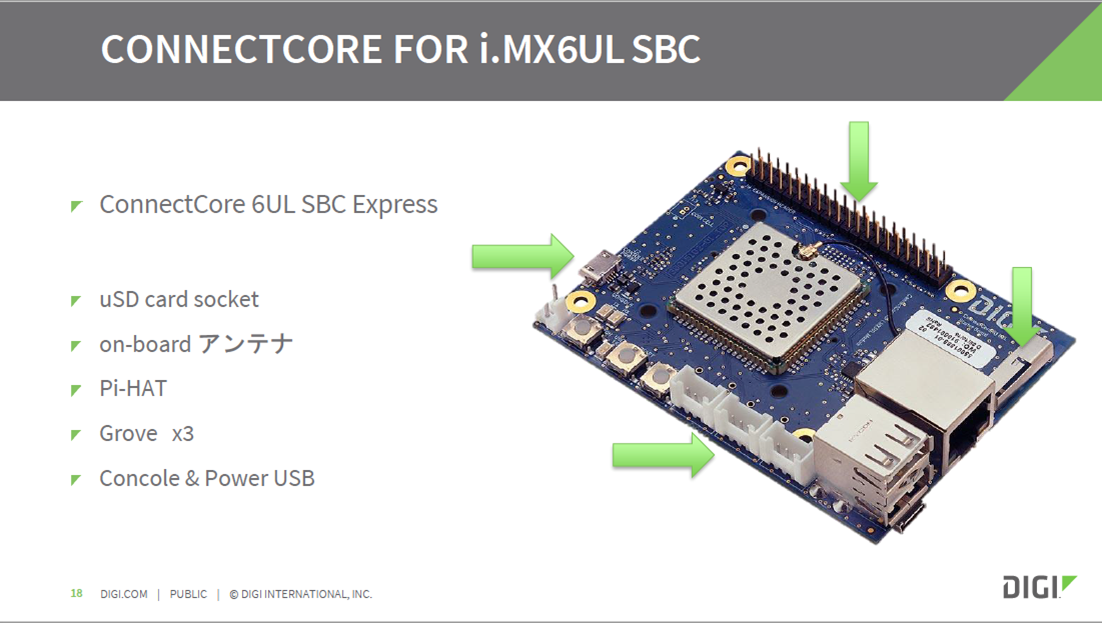

江川 SBC Expressは、Raspberry Piと外形寸法がほぼ同じ87mm×63mmで、基板取り付け穴の位置はまったく同じである(図3)。しかもグローブ・コネクタと「Pi HAT」接続ピンを搭載しているため、Raspberry Piの各種拡張ボードをそのまま利用できる。

一方のSBC Proは、「Pico-ITX」規格に準拠したもので、外形寸法は100mm×72mmとRaspberry Piよりも若干大きい(図4)。ただし、SBC Expressに比べると、コネクティビティ(インターフェース)機能が豊富だ。PCI Express対応Mini Cardコネクタや、Micro SIM対応カードスロット、XBeeソケットなどを搭載している。Micro SIM対応カードスロットを使えば、サードパーティ企業のセルラー通信モデムを接続できる。XBeeソケットを利用すれば、当社が提供している組み込み用無線通信モジュール「XBee RFモジュール」を搭載可能だ。

同じSoMを搭載していながらも、両者の違いが発生する理由は何か。

「i.MX8X」搭載ボードを開発中

産業機器に求められる供給保証期間や動作温度範囲については、どのような設定になっているのか。

江川 動作温度範囲は2製品いずれも−40〜+85℃である。ハードウエアは5年間の動作保証を付けており、供給期間については10年程度の長期安定供給に対応している。主要国での電波法の技適は取得済みであるため、ユーザーの負担は全くない。

どのような用途で使えるのか。

江川 インダストリアル仕様のため、いかなる用途やアプリケーションでも使用可能である。昨今のIoTやM2Mの要求を前提にすると最適な用途は、無線通信システムを構成するゲートウェイや、センサー端末のメイン・コントローラなどが挙げられる。

そうした用途で採用する際に注意すべき点は何か。

湯澤 大きく3つの点に注意する必要があるだろう。1つ目はRaspberry Piに比べると、プロセッサの処理能力が劣ることだ。Raspberry Piは1GHzを超える動作周波数のクアッドコアを実装しているが、i.MX6UL-2は528MHz動作のシングルコアである。このためRapsberry Piの性能を最大限活用しているユーザーは、特にSBC Expressでは対応できないだろう。ただし、そうしたユーザーは決して大多数ではない。今回の処理性能でも十分にマッチするユーザーはかなり多いはずだ。

2つ目は、i.MX6UL-2にはGPU(Graphic Processing Unit)を搭載しておらず、画像処理が得意ではないことだ。この点については、上位モデルのi.MX6をベースとした製品で対応している。

3つ目は、Raspberry Pi向けOSである「Raspbian」は動作しないことだ。「Yocto Linux」に変更する必要がある。ただし、Raspberry Piを使いこなしているユーザーには、さほど高いハードルにはならないだろう。

クラウド側の対応はどうなっているのか。

湯澤 Microsoft 社のクラウド・サービスである「Microsoft Azure」の認証を取得済みである。さらにクラウド機能をローカルデバイスに拡張するソフトウエア「AWS Greengrass」の互換デバイスに認定されている。Yocto Linuxに組み込こまれている。

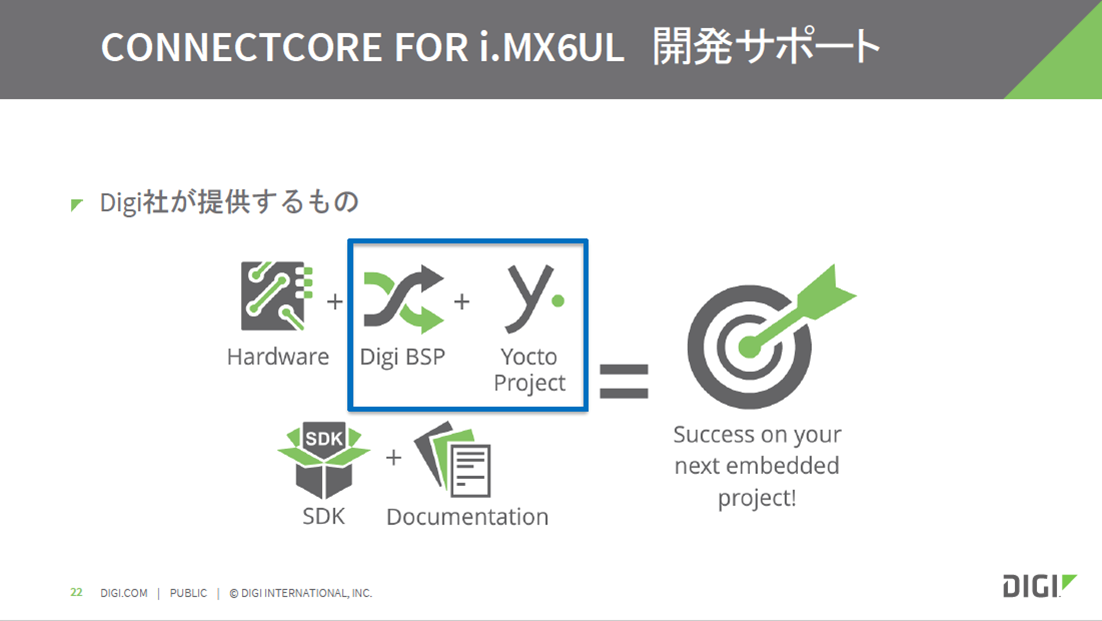

さらにM2M/IoTシステムを構築する際の必須要素であるセキュリティについては、それに特化したソフトウエアである「TrustFence」を用意した。これを使えば、JTAGポートを隠蔽したり、コンソールのオン/オフを切り替えたり、起動時にブート・コードを認証したりといった処理が可能になる。Yocto LinuxのBSP(Board Support Package)を利用して簡単に組み込むことが可能だ。Raspberry Piにはない機能なので、有用性はかなり高いといえる。

SBC ExpressとSBC Proを購入した際に付属するのは、具体的にどのようなものがあるのか。

次世代品では、どのような仕様になるのか。

湯澤 NXP社のプロセッサ「i.MX8X」を搭載したシングル・ボード・コンピュータの開発にすでに着手している。i.MX8Xは、ARM社のCortex-A35コアを搭載しており、プロセッサ能力やグラフィック性能も格段に向上する見込みだ。